據中國社科院估計,2012全年銀行理財產品募資規模流量不低于20萬億元。加上2.4萬億元的基金、近7萬億元的信托資產(大部分為理財),我國財富管理市場規模已近30萬億元。然而,理財市場規模迅速膨脹的同時,“炒作”、“黑嘴”、“坐莊”等亂象擾人,讓投資者“增加財產性收入”的夢想漸遠。

亂象一:“火腿”也理財

多少“炒作”在胡來

在2012年的我國理財市場,火腿和門票都被包裝成了理財產品。從普洱茶、紅酒、藝術品,乃至“蒜你狠”、“豆你玩”行情,大部分都是炒作概念。

中國社科院金融研究所金融實驗研究室主任劉煜輝認為,隨著我國理財市場規模增長和品種增多,一些復雜的理財產品處于監管真空狀態,市場亟待建立獨立的評級評價制度來彌補市場紀律。此外,要建立嚴格的信息披露機制,讓投資者及時、便捷地了解理財產品的收益和風險,避免因信息披露不足、監管者風險提示滯后等信息不對稱而做出錯誤的投資決策。

亂象二:老母雞變鴨

多少“黑嘴”在忽悠

一些所謂的“理財產品”并非銀行發行,也不是銀行代銷,而是銀行員工私下售賣的一款涉嫌違規的“有限合伙私募基金”,俗稱“地下私募”。

一位第三方理財機構經理透露,一些品質欠佳的產品為了能在銀行銷售,給出的回傭最高能達到3%至5%。在誘惑面前,一些基層銀行和個人喪失底線,“忽悠”消費者購買不適合他們的理財產品。

對此,上海匯業律師事務所律師吳冬表示,一些銀行濫用部分消費者對其“準國家信用”的認識誤區,利用自身專業優勢,對消費者隱瞞關鍵信息,或者以虛假信息誘使消費者做出錯誤判斷和決策,可以視為典型的金融欺詐。

亂象三:基金銀行“坐莊”

投資者“站崗”幾時休

2012年基金業績慘淡依舊,但基金首募規模卻屢創新高,這一異象背后,是相關利益機構聯手“坐莊”,先“托市”后“脫殼”,用假象吸引投資者入局“接棒”“站崗”。

知名財經評論員曹中銘對此表示,“托市資金”撤退后,火爆募集的基金幾乎變成了一副空殼。從本質上說,這與新股發行中的粉飾業績、包裝上市并沒有什么區別。針對行業內亂象,專家認為,監管部門應推動基金托管費率陽光化、透明化,并明令禁止灰色的傭金、返點等現象。

上海交通大學上海高級金融學院執行院長張春說:“誠信是理財市場的基石,當前理財市場存在的運作不規范、信息不透明、監管不到位等現象,必須通過增強金融消費者話語權、加大對違規金融機構的懲戒來改變。否則,理財市場就會變成‘博傻’市場。”

(據新華社)

安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程

安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程  古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠

古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠  劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像

劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像

首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學

首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學  美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO  高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業  三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真  2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

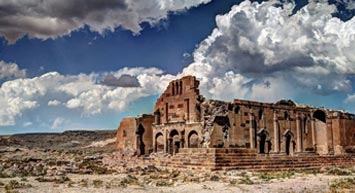

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴  倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚  里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品  英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

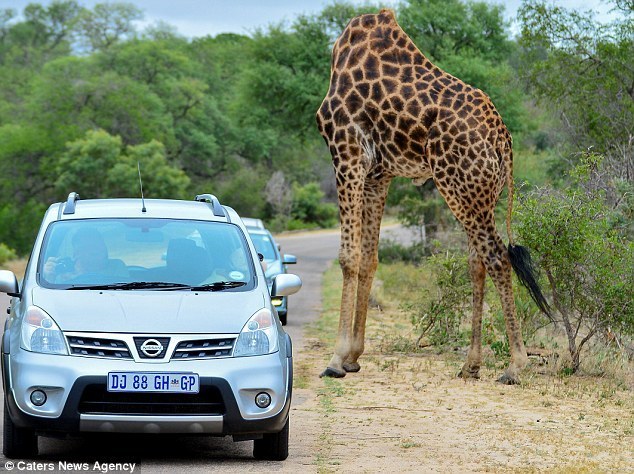

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞  我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺