就投資需求的可持續性挑戰而言,與投資比重過高直接相關。從2004年開始,高于40%的投資率已經持續長達11年之久。特別是2009年大規模擴張投資計劃后連續六年維持在45%以上的高位。與國際比較,中國的投資率比世界平均水平要高一倍以上。這就帶來了某種程度的過度投資的傾向,導致投資效率不斷惡化。我們的測算表明,金融危機以來,當期固定資本形成總額/GDP增加值的數值上升明顯,從2007年的2.77大幅提高到2009年和2012年的8.36和8.17的較高水平,2013年進一步提高到9.04,2014年甚至達到了10.66的畸高水平,這意味著資本邊際效率或者資本邊際生產率在不斷惡化,也意味著投資高增長不具有可持續性。

面對上述局面,要使中國經濟導入可持續的增長路徑,本質上還需要經濟結構重構和增長動力重塑的過程。就需求層面的增長動力轉換而言,主要是解決投資比重過高、消費比重過低的問題。特別是如何進一步擴大國內消費需求,以此獲取穩定、持續的需求側經濟增長動力。就供給層面即要素投入層面的增長動力轉換而言,主要是解決技術進步或全要素生產率(TFP)增長對經濟增長的貢獻比較低的問題。這就需要進一步發揮技術創新的作用,通過對舊生產方式的改進以及通過對新生產方式的引入,以邊際累進的方式,使整個經濟體向生產可能性邊界推進,或者推動生產可能性邊界外移。

要實現中國經濟的可持續增長,就現階段最緊迫的任務而言,主要還是要有效應對去杠桿、去產能、去庫存這“三去”的艱巨挑戰。

(1)去杠桿。金融危機以來,中國的全社會杠桿率呈現出較為明顯的上升趨勢,各部門(居民、非金融企業、政府與金融機構這四大部門)加總的債務總額占GDP 的比重從2008 年的170%上升到2014年的235.7%,6年上升了65.7個百分點。這意味著全社會的杠桿率已經很高,去杠桿在所難免,特別是對于地方政府和非金融企業部門而言。

不斷提升的杠桿率水平和持續的借新還舊導致大量資源用于維系債務,容易使宏觀經濟產生內生性緊縮的效應,形成債務—通縮循環。而且,在全社會杠桿率大幅上升的背景下,企業銷售的現金流不是用來投資,而是用來償還債務本息,從而導致投資需求下降,總需求萎縮,并通過“金融加速器”機制使實體部門陷入資產負債表式的衰退。這是必須要給予重視的。

因此,在中國未來的金融發展中,應大力發展資本市場,創造有利于股權資本形成的機制,多渠道增加股權資本的供給,推動中國金融結構從債務性融資向股權融資格局轉變。以此降低全社會的杠桿率,緩解企業的資本結構錯配風險。

美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO  高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄  丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業  三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗  巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真  2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

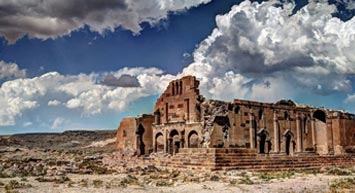

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相  散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚  里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真  英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

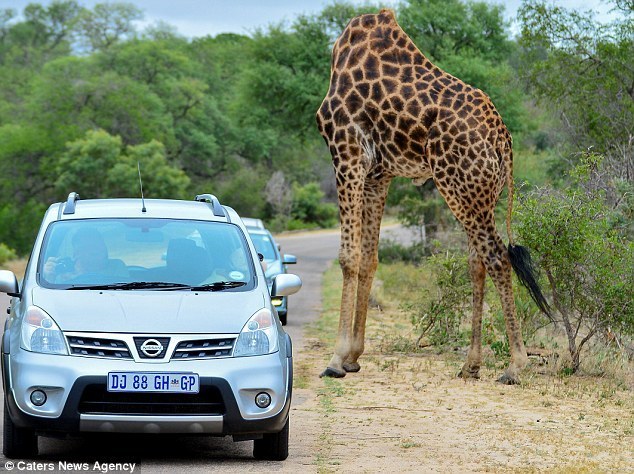

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞  我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

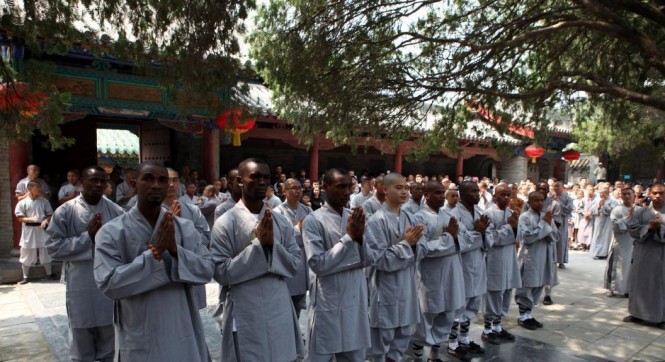

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺  非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式

非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式

湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬

湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬  鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具

鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具  萬萬沒想到!9歲女孩頭竟皮植入4個氣球

萬萬沒想到!9歲女孩頭竟皮植入4個氣球